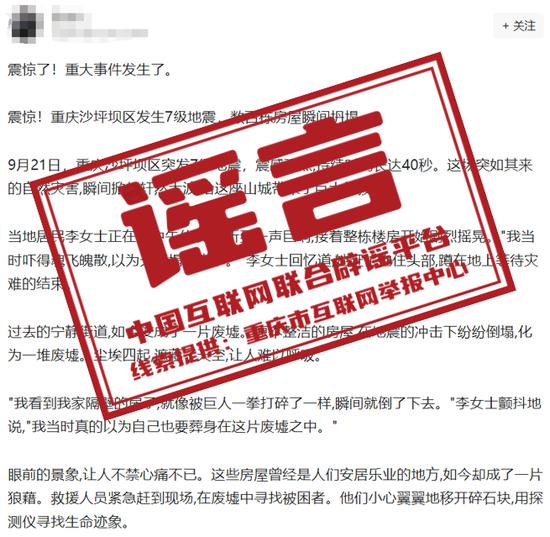

2024今天刚刚发生地震了

2024年4月15日,早晨8点42分,传来了一则令全社会为之震惊的消息——我国东南沿海地区发生了6.5级的地震。震中位于某市附近,震源深度达到10公里,波及范围却极为广泛,周边多个城市的居民感受到了强烈的摇晃。虽然地震持续的时间并不长,但地面的颤动却让不少人心中升起了恐慌的情绪。

地震的影响与反响

这次地震发生后,政府迅速启动了应急预案,相关部门立即对震区进行评估。全国各地的媒体纷纷开启了直播,以第一时间向公众传递地震的情况。人们通过电视和手机屏幕,了解到震中地区的建筑损毁情况和伤亡人数渐渐浮出水面。各大社交平台也随之被地震的消息刷屏,网友们转发求助信息,互相传递安全情况。

社会反应与公众反思

随着消息传开的扩散,社会的反应异常迅速。许多人发文表达关心,甚至组织志愿者前往震中地区提供帮助。与此同时,不少人开始反思,这样的自然灾害是否能在未来得到更有效的预防和应对。网友们在讨论中指出,尽管科技在不断进步,但地震作为自然现象,仍然带有很大的不确定性。人们不禁思考,如何能在居住、生活中做好安全准备,防范未来的地震风险。

政府的快速反应与后续工作

面对突如其来的地震,国家和地方政府的反应速度至关重要。震后不久,国务院秘书长召开了专题会议,分析地震造成的影响,并对后续的救助措施展开部署。救援队伍迅速抵达震中,展开了对被困人员的搜救工作,确保生命的安全。同时,医疗队也及时到达,为伤者提供必要的救助和支持。无论是在城市还是乡村,各地的人民纷纷响应号召,捐赠物资,共同为灾后重建贡献力量。

对抗灾难的科学力量

此次地震使得我们再次思考科学在自然灾害中的重要性。随着科技的进步,地震监测系统的日益完善,可以在一定程度上对地震做出预测,减少损失。许多科学家和科研机构正在努力提高地震预警系统的准确性,使人们可以在地震来临前获得几秒到几十秒的警告,从而争取宝贵的时间进行逃生或避险。然而,我们也清楚,虽然科技不断进步,但自然灾害的不可预知性依然是一个巨大挑战。

防灾减灾意识的普及

在这次地震的影响下,公众对防灾减灾的意识得到了空前的强化。学校和社区纷纷开展应急演练,提高居民的防范能力和应急反应能力。更值得注意的是,政府在这方面也提出了更高的要求,强调防灾知识的普及和宣传工作。这不仅仅是为了应对当前的地震,更是为了提高整个社会的抗震韧性,增强人们的自我保护能力。

邻国的关心与国际支持

震后,不少邻国通过外交渠道表达了对我国的关心与支持。一些国家的领导人甚至通过社交媒体向受灾人民发去了慰问,表示在这种困难时期,我们并不孤单。国际社会的关注和支持在这个关键时刻显得格外重要,各国的救援组织也纷纷表示愿意提供技术支持和紧急援助。这种国际间的互助不仅表现了人道主义精神,更彰显了全球合作的必要性。

未来的准备与展望

经历了这次地震,亦是对未来的一次深刻反思。我们必须认真思考如何在城市规划中加强建筑物的抗震设计,以及如何建立有效的社区应急响应机制。为了建设更安全的生活环境,政府和社会各界应该共同努力,制定并落实科学的防灾减灾政策。此外,个人也要提升自我保护意识,加强对地震知识的学习,确保在遭遇突发事件时能够冷静应对。

信心与勇气:重建的动力

尽管地震带来了恐慌与损失,但我们不能被困难打倒。在震后重建的过程中,每一个国人都发挥着自己的作用。志愿者携带着救援物资来到现场,为受灾群众带来温暖和希望。而重建工作也在有序开展,各种社会资源齐心协力,汇聚成一股强大的力量。在困难的时刻,我们需要的不仅是技术与物资,更是对生活的信心与勇气。

结语:未来依旧可期

地震的发生提醒我们,面对自然的威严,我们需要更加谦卑与谨慎。同时,这也是一次团结的契机,在困难中凝聚人心。在这次突发的自然灾害面前,我们看到了人性的光辉与社会的责任感。只有经历风雨,才能见彩虹。未来的路上,我们将继续携手并进,为了建设更美好的家园而努力。相信在经历风雨之后,明天一定会更加美好。

还没有评论,来说两句吧...